の情報

掲載サイト(SNS等)

鰻料理と日本人

鰻料理といえば日本の料理を代表するくらいに一般的に広く知れた料理であるのは皆さんご存知でしょう。

調理方法も蒲焼き、白焼き、うざく(蒲焼きと胡瓜の酢の物の和え物)など。

地域による多少の差はあっても、きっと日本人の多くが、鰻料理を好物であると言っても過言ではないでしょう。

ところが、そんな人気の鰻料理を一切食べない地域があります。しかも日本国内で。

日本で鰻料理が大衆に広まったのは、エレキテルなどの発明で有名な、蘭学者の平賀源内だそうです。(※諸説あります)

夏になると売れない鰻料理を店主の「どうにか売れるようにして欲しい」というお願いで、「土用の丑の日には鰻を食べて、夏バテを乗り切ろう!」と一大キャンペーンを打ったことに始まるそうです。

三郷に残る話

お話を聞いたのは埼玉県三郷市にある「虚空蔵尊 延命院」御住職の石井秀誉さんです。

御住職さんは「鰻を食べると死んでしまう」と聞いて育ち、鰻や穴子、どじょう、鱧を一切食べたことがないそうです。

こちらのお寺は彦倉虚空蔵尊を本尊として祀られており、虚空蔵菩薩と鰻の関わりが非常に強い場所でもあります。

延命院がある三郷市の彦倉地区には、昔から以下のような話が伝承として残っているそうです。

「秋の大雨が数日続き、古利根川(中川)が増水し、堤防が決壊。

すると方々から「助けてくれ」という叫び声が聞こえ、小舟を漕ぎ出し探しに出ると、子供や老人が太い丸太のような物に、乗ったり掴まったりして、洪水の難を逃れていたそうです。

よく見ると、それは丸太ではなく鰻の大群で、人々の命が助かったそうです。」

それ以来、恩返しと感謝の意味を込めて、地域の人は鰻を一切口にしなくなったそうです。(現在でも地域に住む数名の方は、鰻などを一切食べたことがないそうです)

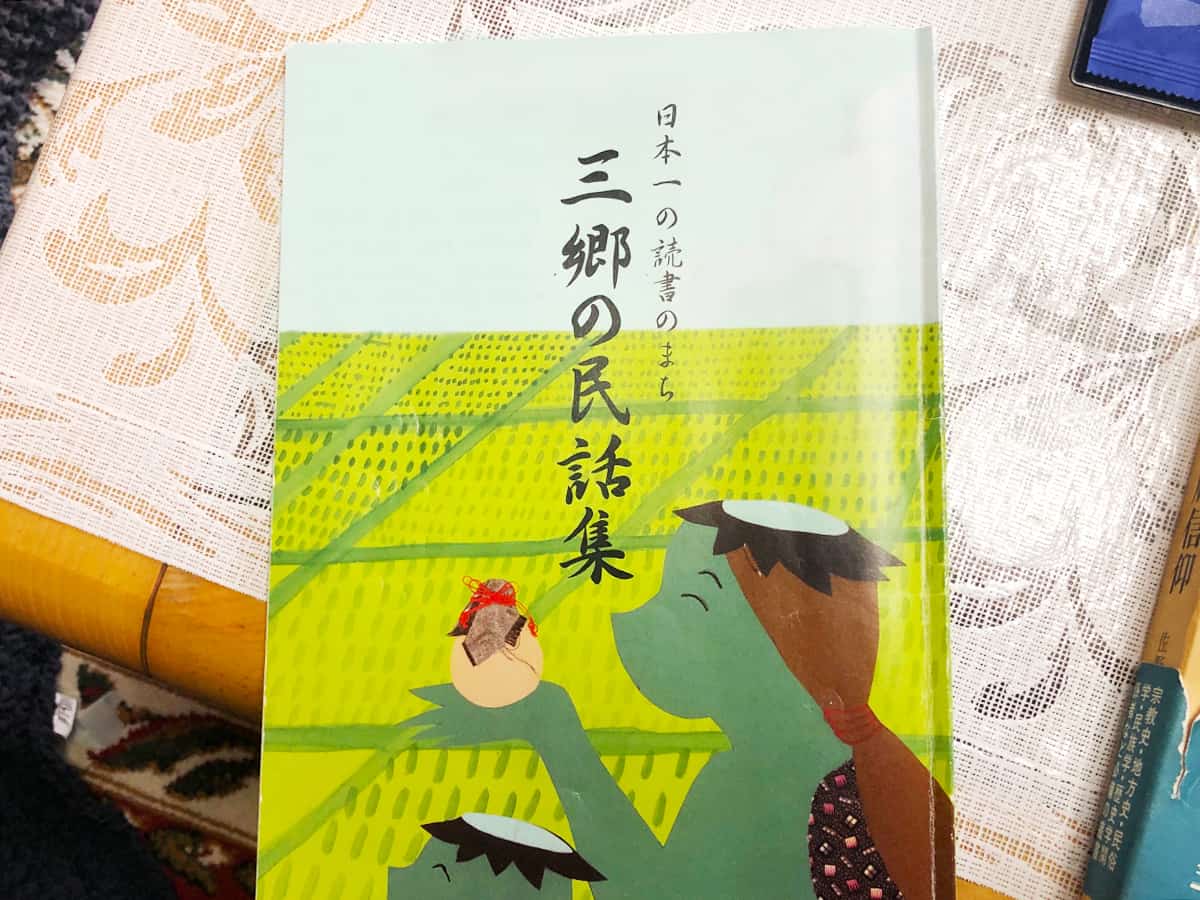

このように、三郷市には「こくぞうさま」、「こくぞうさまとうなぎ」、「さくぞうとうなぎ」など鰻にまつわる民話が残っています。

関東でも東京日野市の日野宮神社がある四谷地区には同様のような習慣があるそうです。

鰻と虚空蔵菩薩

さて、その虚空蔵菩薩と鰻の関わりですが、鰻は現代に至るまで未知なことが多い不思議な生き物です。

以前、鰻は川や沼など、さまざまな場所にいたこともあり、自然信仰(八百万信仰)などによる、守り神のような存在。

また、洪水の際に、鰻の大群がよく目撃されたこともあり、水にまつわる生き物や洪水の権化とされたそうです。

虚空蔵菩薩は鰻に乗り天空から来たという伝承があるくらい、鰻とのつながりが非常に強いのです。

そして、虚空蔵菩薩の持つ災害を鎮める、無くすといった虚空蔵信仰と鰻の神格化が結びつき「鰻が虚空蔵菩薩の使いである」という信仰が、洪水や水害が多い地域に根付いたそうです。

つまり、神様の使いである鰻を食べることは、神様である虚空蔵菩薩を食べてしまうのと同じことして、一部の地域に鰻を食べる文化がなくなったそうです。

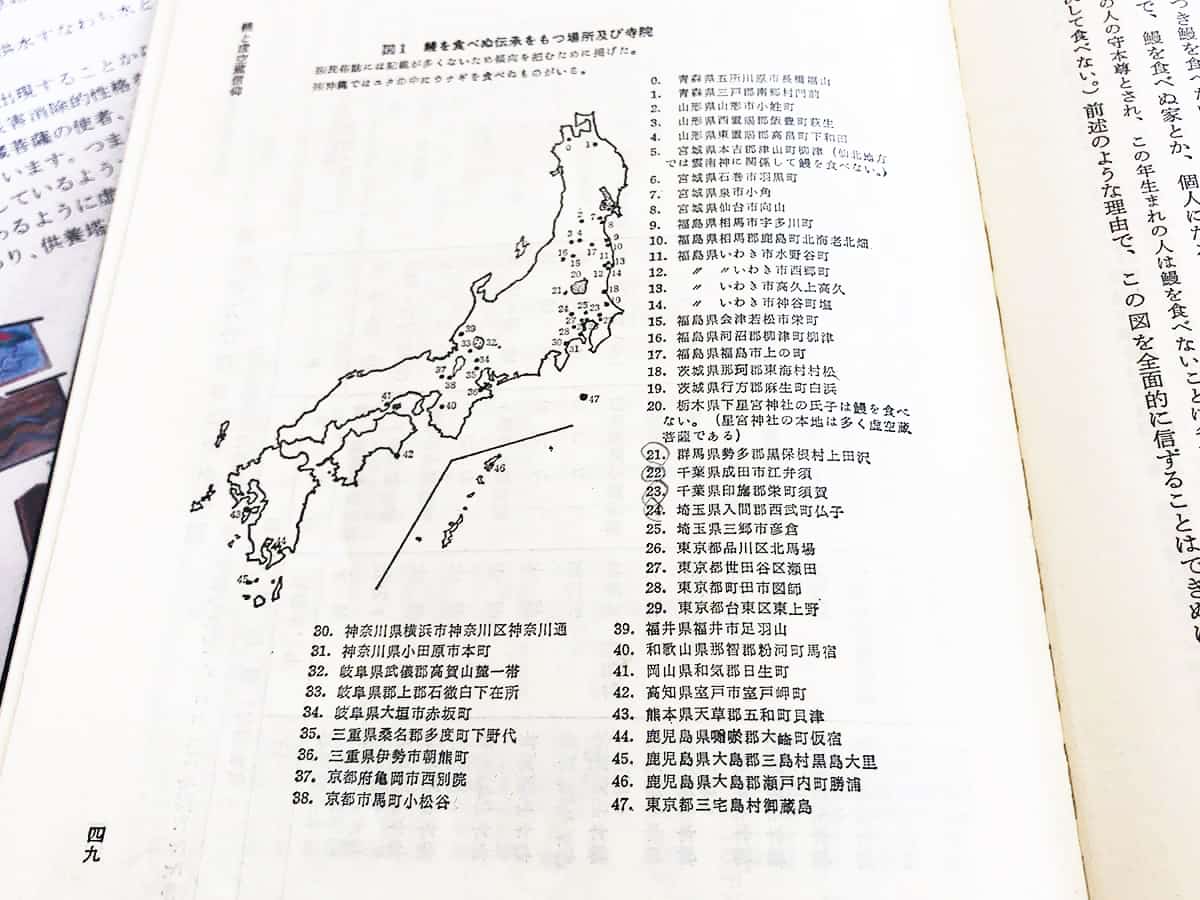

「虚空蔵信仰 佐野賢治著」によれば、以前は全国で48ヶ所、現在でも御住職の調べで全国の5〜6ヶ所に、その信仰が残り、鰻を食べない地域があるそうです。

鰻供養

「虚空蔵尊 延命院」では、こういった伝承などが忘れ去られてしまうのを危惧するとともに、虚空蔵尊の化身とされる鰻を供養するための供養塔を2005年に建立しました。

また、毎年10月第4日曜・月曜日には、延命院の供養塔にて、鰻供養会を養鰻業者や鰻を扱う料理店などが参加しておこなっています。

これは、鰻を殺生してしまう、鰻の命を頂くということ、鰻への感謝なども含めた意味で行われているそうです。

あとがき

御住職を紹介してくれたのは、同じ三郷市内で人気の鰻屋「川魚 根本」さんの三代目店主、根本正幸さんをインタビューしたことです。

「三郷で鰻を一切食べない地域があるんだよ」と教えてくれました。

鰻が大好きな私としては、正直驚きましたし「理由は何なのか?」と素朴に思い、詳しい話を知っている御住職さんを紹介して頂きました。

これだけ一般的に鰻を食べているのに、一部地域では神格化され、口にすることも許されないというのは、非常に面白いことで実際に御住職に話を聞くまでは信じられない話でもありました。

身近なところに、こうした食の風習や文化が残っていること、発見できたことは非常に面白かったです。

御住職の石井さん、川魚根本の根本さんと、良い出会いと良いお話を聞くことができました。ありがとうございました。